I commenti fuori tema saranno cestinati

Da qualche giorno ricevo più o meno la stessa mail da decine di persone diverse. Tutte mi allegano un comunicato stampa partorito da Federambiente con la feconda collaborazione d’insigni studiosi. Studiosi di che resta tutto da chiarire, ma, comunque, di studiosi si tratta.

Mi scuso con i frequentatori di questo blog se non risponderò e se giustificherò il mio silenzio con il fatto che di queste cose ho scritto e parlato centinaia di volte, e che i personaggi non hanno la benché minima idea di che cosa stiano dicendo, almeno per quanto riguarda l’impatto con la salute di quei cosi che loro chiamano “termovalorizzatori”, riferendosi, con molte probabilità, non a studi scientifici originali (che non sarebbero in grado di condurre) né a studi scientifici indipendenti ma, ancora con altrettante probabilità, a conversazioni correnti in qualche osteria o, magari, nel salottino di Federambiente.

Quando si tratta di scienza, è d’uso, almeno da qualche secolo a questa parte, esibire documentazione propria, omogenea e riferita all’argomento. Nel caso in questione, di tutto ciò non si rileva traccia. Si scivola, poi, nel grottesco del “lei non sa chi sono io”, ancor più grottesco se i personaggi sono quelli in questione, quando questo resta, di fatto, l’unico argomento a supporto di tesi cui non darò aggettivi.

Da ultimo, sempre a mia giustificazione, dirò che al momento sono subissato da impegni molto più importanti di quanto non sia rispondere per l’ennesima volta ai compagnucci della parrocchietta (definizione in prestito dal primo Alberto Sordi) che esternano per i “giornalisti”. Comunque, se sarà davvero necessario, appena avrò tempo risponderò a questi curiosi frequentatori di ciò che, magari pure in buona fede, qualcuno crede trattarsi di scienza.

Di seguito, per chi abbia voglia di perdere tempo, il testo del comunicato stampa.

Scusate, ma vado di fretta.

Emissioni di polveri fini e ultrafini da impianti di combustione

– Sintesi per la stampa –

Introduzione

Lo studio – condotto dai professori Stefano Cernuschi e Michele Giugliano (DIIAR Politecnico di Milano), Stefano Consonni e Aldo Coghe (dipartimento di Energia Politecnico di Milano), Enrico Bergamaschi e Agostino Gambarotta (Università degli studi di Parma), Pietro Apostoli (Università degli studi di Brescia) – ha l’obiettivo d’inquadrare e valutare criticamente la fenomenologia, la consistenza e le potenziali implicazioni delle emissioni di particolato fine e ultrafine da impianti di combustione.

Il lavoro comprende un’analisi critica della letteratura e delle conoscenze sulla formazione delle polveri, le caratteristiche emissive, l’incidenza delle sorgenti civili e industriali, i meccanismi d’azione e i potenziali effetti sulla salute umana, nonché la valutazione dei risultati di un’indagine sperimentale che ha misurato e messo a confronto le emissioni di polveri fini (diametro fino a 0,1 μm) e ultrafini (diametro fino a 0,05 μm) da apparati fissi, in particolare piccole centrali termiche per il riscaldamento delle abitazioni alimentate a pellet, gasolio e gas e impianti industriali per la termovalorizzazione dei rifiuti.

L’indagine sperimentale ha richiesto l’utilizzo di particolari apparati di prelievo e di misurazione a caldo e a freddo in grado di rilevare il numero di particelle di diametro fra 0,007 μm e 10 μm per cm3.

Lo stato dell’arte

Pochi sono gli studi scientifici finora pubblicati sulle emissioni e gli effetti delle polveri ultrafini (PU) in atmosfera, le cui caratteristiche fisiche e chimiche sono molto diverse da quelle delle polveri di maggiori dimensioni. Misurazioni e strategie del particolato grossolano possono quindi verosimilmente non essere applicabili nel caso delle polveri ultrafini.

Dagli studi analizzati emerge che il contenuto di polveri ultrafini in atmosfera è intrinsecamente instabile e soggetto a considerevoli variazioni in funzione del luogo (da un minimo di 10-103/cm3 in aree rurali e marine a un massimo di 106/cm3 ai bordi delle strade molto trafficate), della stagione e anche dell’ora del giorno.

Nelle grandi aree urbane la fonte più significativa di PU è rappresentata dal traffico veicolare, in primo luogo i motori Diesel convenzionali senza filtro antiparticolato, seguiti da quelli a benzina a iniezione diretta, da quelli a benzina convenzionali, da quelli a gas naturale e da quelli Diesel con filtro antiparticolato. Negli ambienti domestici – caratterizzati comunque da concentrazioni inferiori rispetto all’ambiente esterno – le sorgenti tipiche di PU sono il fumo di sigaretta, le candele, gli spray profumati e la frittura di carni. Tra gli impianti di combustione fissi la produzione di PU è massima (106-108/cm3) nelle caldaie a combustibili solidi (carbone, biomasse) e liquidi, seguite dagli inceneritori (105-106/cm3) e dalle turbine a gas (103/cm3).

Negli impianti di combustione fissi i filtri a tessuto e i depolvoratori elettrostatici possono garantire efficienze di rimozione superiori al 99%, con possibilità di scendere a concentrazioni anche inferiori a 1 mg/m-3. Per quanto riguarda i veicoli, invece, non esistono a oggi soluzioni specifiche finalizzate alla riduzione della formazione di polveri fini e PU nei motori a benzina o Diesel.

Gli studi epidemiologici finora pubblicati evidenziano che:

esiste un debole effetto delle polveri fini e delle PU sia sulla mortalità totale sia su quella per cause respiratorie e cardiovascolari;

le polveri fini sono tendenzialmente associate a effetti immediati (latenza di 0-1 giorni), prevalentemente respiratori; le PU a effetti relativamente ritardati (latenza di 4-5 giorni), prevalentemente cardiovascolari;

gli effetti delle due frazioni, ove misurate, appaiono indipendenti. Ne consegue che la misura delle polveri fini non può essere utilizzata come indicatore d’esposizione a PU.

L’assenza di misure d’esposizione su popolazioni sufficientemente vaste e la difficoltà a ricostruire esposizioni personali (incluse le sorgenti indoor) attendibili fanno concludere che le evidenze accennate sono molto deboli e che le stime di rischio hanno significatività statistica limitata. Dall’analisi delle implicazioni tossicologiche degli studi nel settore, infine, non emergono indicazioni di rischi8 particolari attribuibili alle PU provenienti da attività di combustione dei rifiuti che recuperano energia, purché in linea con la migliore tecnologia disponibile.

L’indagine sperimentale

Le campagne di misurazione hanno interessato tre impianti di termovalorizzazione di rifiuti, rappresentativi delle configurazioni più recenti presenti in Italia, nonché alcune utenze termiche di riscaldamento civile alimentate con combustibili rappresentativi della varietà di situazioni riscontrabili in tale contesto.

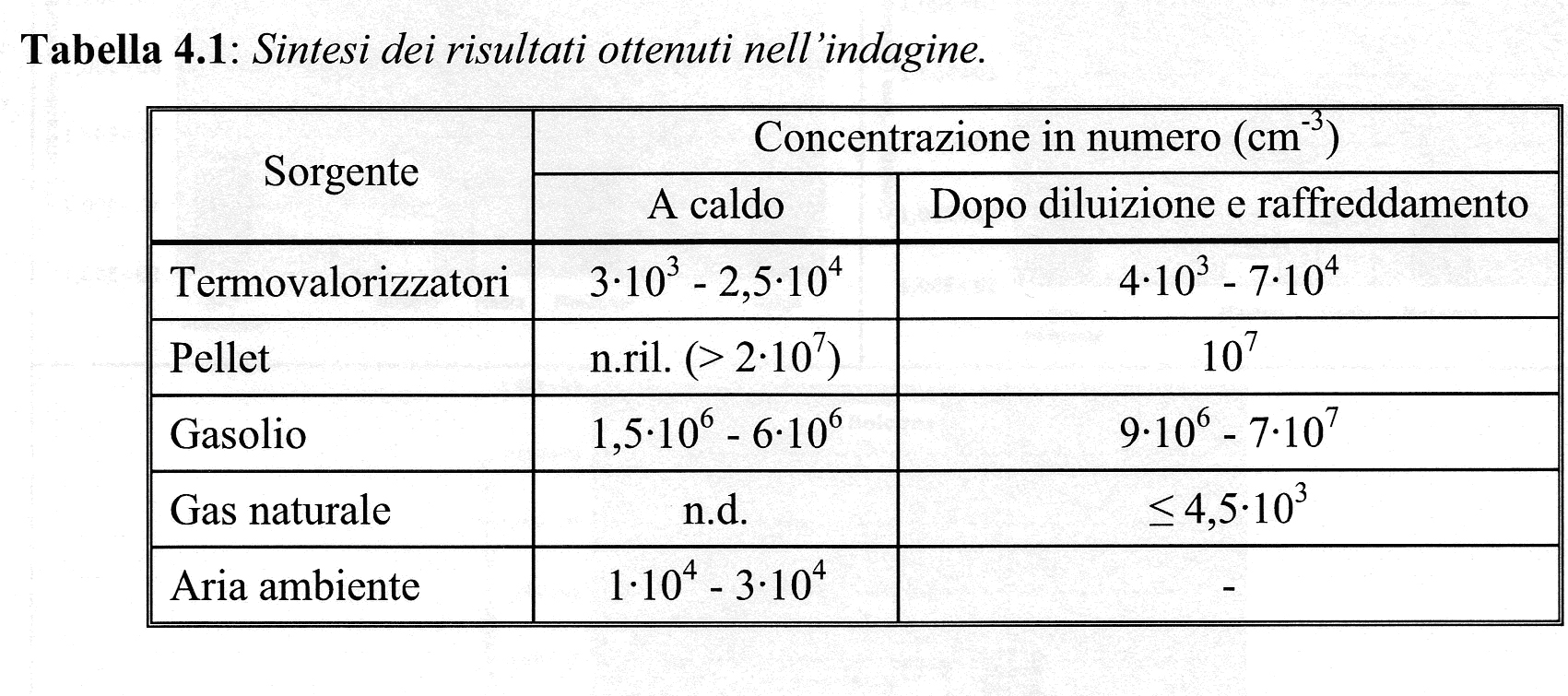

I principali risultati dell’indagine sulle utenze termiche civili sono sintetizzati nella tabella seguente:

Le concentrazioni più elevate sono state riscontrate negli impianti alimentati a pellet, senza scostamenti significativi al variare della diluizione, con un valore medio di 2,4∙107 cm-3,al contrario di quanto rilevato per le caldaie a gasolio, che mostrano significative differenze a diversi livelli di diluizione, da un minimo di 8,6∙106 cm-3 a un massimo di 6,7∙107 cm-3. In ambedue i casi le concentrazioni allo scarico risultano largamente superiori a quelle nell’aria comburente (mediamente 2,9∙104 cm-3). Molto diversi i risultati per le caldaie alimentate a gas naturale: in questo caso le concentrazioni, significativamente assai più limitate, oscillano tra un minimo al di sotto della soglia di rilevabilità e un massimo di 6,0∙103 cm-3, con una media di 4,5∙103 cm-3, costantemente al di sotto di quelle dell’aria comburente.

Le misure su impianti di termovalorizzazione, effettuate a Milano (Silla 2), Brescia e Bologna, sono riassunte nella tabella seguente:

Le rilevazioni effettuate sull’impianto Silla 2 di Milano mostrano differenze di concentrazione non ampie al variare della diluizione, tra un minimo di 7,0∙103 cm-3 e un massimo di 2,3∙104 cm-3, sempre decisamente inferiori alla concentrazione nell’aria ambiente, mediamente pari a 3,2∙104 cm-3. Non dissimili le condizioni nell’impianto di Brescia, con concentrazioni oscillanti tra un minimo di 2,5∙103 cm-3 e un massimo di 9,0∙103 cm-3 al variare della diluizione, a fronte di una concentrazione media di 1,4∙104 cm-3 nell’aria comburente. Nell’impianto di Bologna, invece, le concentrazioni crescono al crescere della diluizione, da un minimo di 3,3∙104 cm-3 a un massimo di 8,4∙104 cm-3, valori sempre superiori a quelli dell’aria ambiente, mediamente pari a 1,9∙104 cm-3.

Considerazioni conclusive

I risultati dell’indagine sono sintetizzabili nella tabella seguente:

Le emissioni di PU sono risultate in linea con la qualità del combustibile, le modalità di combustione e la presenza e configurazione delle linee di depurazione. Le concentrazioni di PU all’emissione dei termovalorizzatori sono collocate sugli stessi livelli di quelle nell’aria ambiente, se non addirittura inferiori in due casi su tre. E in tutti i casi le concentrazioni misurate risultano sistematicamente inferiori di almeno due ordini di grandezza rispetto a quelle delle caldaie civili alimentate a pellet o a gasolio e di poco superiori e quelle delle caldaie civili alimentate a gas naturale. In ambedue le tipologie d’impianto la componente condensabile presenta apprezzabili effetti nell’incrementare i livelli d’emissione di PU, mentre le distribuzioni in dimensioni e numero appaiono caratterizzate dalla larga prevalenza di frazioni ultrafini e nanopolveri.